Google広告の目標コンバージョン単価とは?導入前に知っておくべき全知識

コンバージョン単価の改善やコンバージョン数増加に効果的な自動入札戦略が「目標コンバージョン単価」です。

コンバージョン単価の改善やコンバージョン数増加に効果的な自動入札戦略が「目標コンバージョン単価」です。

とはいえ、

- そもそも目標コンバージョン単価って何?

- 設定するとどんなメリットがあるの?

- コンバージョン数の最大化との違いは?

という方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、目標コンバージョン単価の概要やメリット・デメリットなど、細かい疑問を詳しく解説します。

目標コンバージョン単価を使いこなせば効果改善も期待できるため、ぜひ参考にしてみてください。

また弊社では、Google広告の運用で「誰もが陥る5つの落とし穴と対策」をまとめた資料を無料でプレゼント中です!

成果につなげるために知っておくべきポイントを厳選したので「コンバージョンを増やしたい」とお考えの方は、以下のボタンからお気軽にダウンロードください。

目次

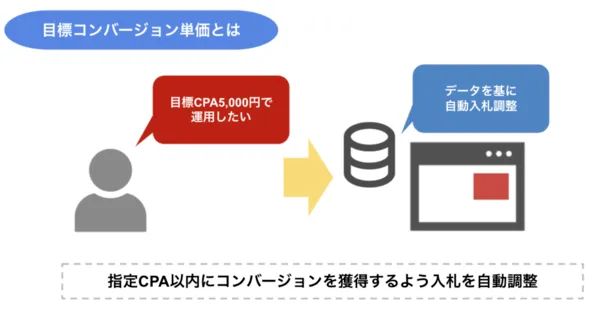

Google広告の目標コンバージョン単価とは

「目標コンバージョン単価」とは、指定した目標コンバージョン単価以内でコンバージョンを最大限に獲得できるよう、入札単価が自動調整される機能です。

Google広告の「自動入札機能」の一つで、機械学習の力を使うことでコンバージョンの獲得効率を上げることができます。

運用者が手作業で入札単価を変えずとも、これまでのデータを基に自動で入札単価を最適化してくれるのでとても便利ですよね。

なお、2021年から「コンバージョン数の最大化」でも目標コンバージョン単価を指定できるようになりました。「目標コンバージョン単価」と実質的に統合されています。

詳しくはGoogle広告公式「検索キャンペーン向けのスマート自動入札戦略の構成に関する変更」を参考にしてください。

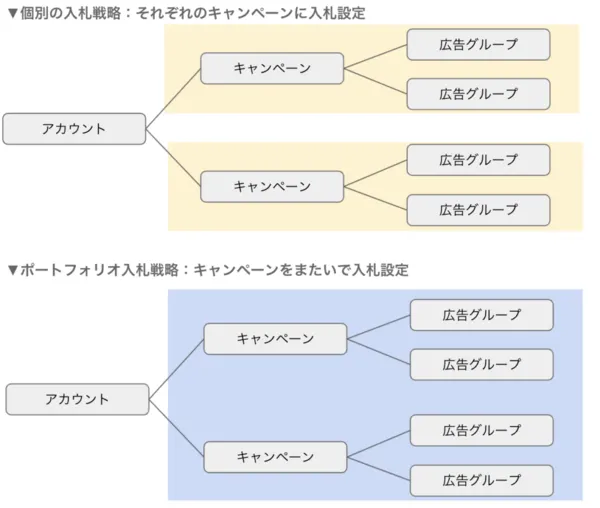

目標コンバージョン単価は「ポートフォリオ入札戦略」が可能

目標コンバージョン単価は、ポートフォリオ入札戦略としての利用も可能です。

ポートフォリオ入札戦略とは、複数のキャンペーンや広告グループ、キーワードを束ねて入札戦略を一括で設定・管理することを指します。

ポートフォリオ入札戦略は複数のキャンペーンにまたがって設定できるため、管理や分析を効率よく行えるメリットがあります。

目標コンバージョン単価の3つのメリット

まず目標コンバージョン単価のメリットは、次の3つです。

- CPAを維持しながら、コンバージョンを増やせる

- 運用者の工数を削減できる

- “シグナル”を使用した入札単価調整が可能

順番に説明していきます。

1.CPAを維持しながら、コンバージョンを増やせる

目標コンバージョン単価では、あらかじめ目標とする平均のコンバージョン単価(CPA)を設定しておきます。

たとえばCPAを1,000円で設定したとすると、1,000円を超えない範囲でコンバージョンを増やすよう入札単価が自動で調整される仕組みです。

多少ブレが出てしまうこともありますが、CPAを維持しつつコンバージョンを増やしていくので、予算の無駄な消化を防ぐことができます。

2.運用者の工数を削減できる

キーワードに対して一つ一つ手動で入札単価調整するのは、運用する上で大変だと感じるのではないでしょうか?

目標コンバージョン単価を導入すれば、手動で調整する手間が省けます。

空いた時間はLP改善や広告文改善といったクリエイティブな施策に充てるなど、時間の有効活用ができます。

3.”シグナル”を使用した入札単価調整が可能

“シグナル”とは、自動入札において入札価格を決定する際に、コンバージョン率を推定する要素のことを指します。

シグナルの具体例としては、次のようなものがあります。

| デバイス | ユーザーの使用デバイス(モバイル、パソコン、タブレット) |

| 所在地 | ユーザーの所在地(都市レベル) |

| 地域に関する意図 | 地域を含む検索語句(「沖縄旅行 8月」など) |

| 曜日と時間帯 | ユーザーのタイムゾーンでの時間や曜日 |

| 広告の特性 | 広告のサイズやフォーマット |

他にもありますが、目標コンバージョン単価では、これらのシグナルを瞬時に計算して入札単価を算出します。

手動で入札単価を調整するより、手間も抑えられ精度も高く単価を設定可能です。

目標コンバージョン単価の2つのデメリット

目標コンバージョン単価のデメリットは次の2つです。

- コンバージョンデータが蓄積されていないと効果が出にくい

- 単価設定によっては、配信量が減少することがある

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.コンバージョンデータが蓄積されていないと効果が出にくい

目標コンバージョン単価は、過去のコンバージョンデータを基に最適な入札価格を自動で調整してくれます。

そのためコンバージョンデータが蓄積されていないと、自動入札の際に十分な分析ができず、パフォーマンスが落ちてしまう恐れがあります。

2.単価設定によっては、配信量が減少することがある

運用者としては、コンバージョン単価はなるべく低く抑えたいと思うでしょう。

しかし、それまで獲得してきたコンバージョン単価より低い目標コンバージョン単価を設定すると、入札で競り負けてしまうことがあります。

結果的に広告の配信量が抑えられ、逆にコンバージョンが減ってしまう事態になりかねません。

そのため、「過去の平均コンバージョン単価がいくらなのか」をしっかり把握した上で、目標コンバージョン単価を設定することが重要です。

目標コンバージョン単価の学習期間は2~3週間程度

自動入札機能全体に言えることですが、入札を設定した後には一定の学習期間が必要です。

過去のデータ配信量にもよりますが、設定後は入札戦略のステータスが「学習中」となり、その間はむしろパフォーマンスが悪化する場合もあります。

機械学習の効果が出てくるまで2~3週間ほどかかると言われていますので、それまでは耐えて様子見しましょう。

学習に必要なコンバージョン数の目安は直近30日で50件ほど

目標コンバージョン単価の成果を得るには直近30日で50件ほどのコンバージョン実績が目安として必要となります。

コンバージョン数が少ないキャンペーンではうまく最適化が働かない可能性が高いです。

そんな時はクリック数の最大化など、別の入札戦略の検討をおすすめします。

目標コンバージョン単価の利用時、上限クリック単価の設定はする?しない?

目標コンバージョン単価を利用する際に、上限クリック単価(CPC)の設定をするか悩む運用者は多いのではないでしょうか。

Google広告の公式ヘルプでは自動最適化の制限を防ぐために「上限・下限CPCの設定は推奨しない」としています。

とはいえ「目標コンバージョン単価」の入札戦略は、CPAが範囲内であればCPCは許容できることが前提です。ゆえに、CPCが異常に高騰する場合もあります。

コンバージョンが獲得できるとはいえ、さすがにCPCが高騰しすぎるのは運用者として不安ではないでしょうか。

個人的な意見ですが、CPC高騰が怖い方は高めの上限CPCを設定しておくことをおすすめします。

ただし、上限・下限CPCを設定しないほうがよりダイナミックに最適化をしてくれます。CPCを設定せず最適化を優先する場合は、こまめにCPCをチェックしておくと安心です。

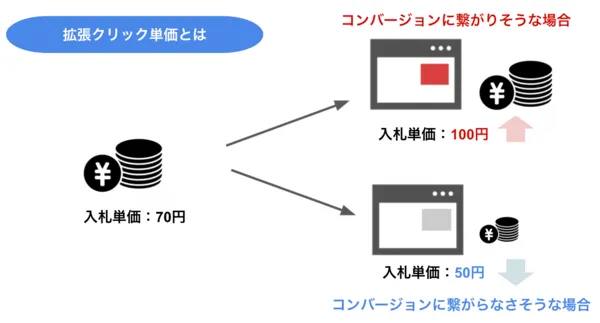

または自動入札機能ではありませんが、「拡張クリック単価」の利用も検討してみてください。

「拡張クリック単価」では基準となる上限クリック単価を基に、コンバージョン獲得を目標としてCPCを調整してくれます。

ぜひ自分のスタイルにあった運用方法を選択してください。

目標コンバージョン単価の設定方法

では実際に目標コンバージョン単価を設定する方法について、画像を使って説明していきます。

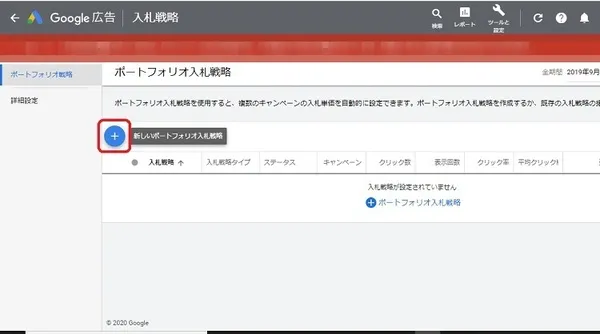

- 管理画面で[ツールと設定]をクリックします。

- [入札戦略]をクリックします。

- [+]ボタンをクリックします。

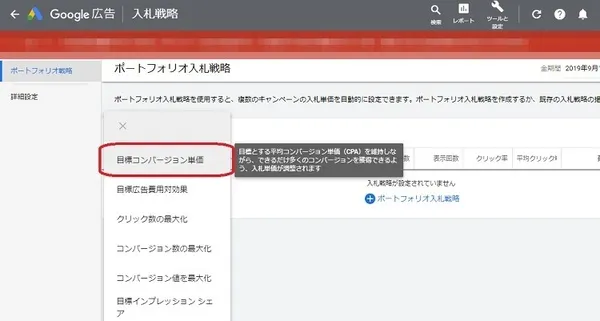

- [目標コンバージョン単価]をクリックします。

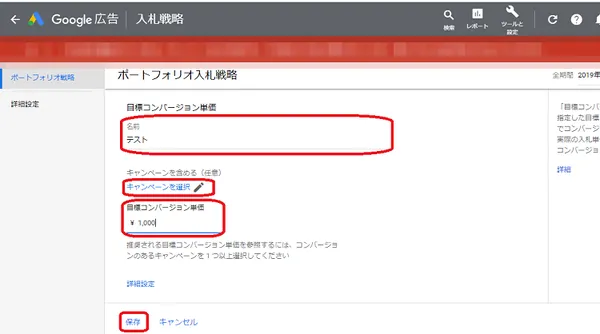

- 「名前」「キャンペーン」「目標コンバージョン単価」をそれぞれ入力・選択し、最後に[保存]をクリックして完了です。

目標コンバージョン単価以外の自動入札戦略6つ

Google広告には目標コンバージョン単価以外にも、6つの自動入札戦略があります。

具体的には次の通りです。

| 入札戦略 | 説明 |

|---|---|

| コンバージョン数の最大化 | 予算内でコンバージョン数を最大になるように入札単価を調整

(※目標コンバージョン単価と統合) |

| 目標費用対効果 | 指定された目標費用対効果を目指して入札単価を調整

(※コンバージョン値の最大化と統合) |

| コンバージョン値の最大化 | 予算内でコンバージョン値が最大になるように入札単価を調整

(※目標費用対効果と統合) |

| クリック数の最大化 | 予算の中でクリック数が最大になるように入札単価を調整 |

| 目標インプレッションシェア | 設定された広告の掲載場所とその場所に表示される割合を目標として入札単価を調整 |

| 視認範囲のインプレッション単価

(GDNのみ設定可能) |

視認可能となる可能性が高い位置に広告が表示されるよう入札単価を調整 |

下記記事にて自動入札機能ついては解説しています。

ここでは、混合されやすい他の自動調整機能との違いを解説していきます。

コンバージョン数の最大化と目標コンバージョン単価の違い

「コンバージョン数の最大化」と「目標コンバージョン単価」は現在統合しています。

コンバージョン数の最大化は、これまで予算内でできるだけ多くのコンバージョン数を獲得するという自動入札機能でした。

しかし、2021年よりコンバージョン数の最大化でも目標とするコンバージョン単価を指定できるようになり、実質的に目標コンバージョン単価と同様の働きができる機能となっています。

もちろん、コンバージョン数の最大化においてコンバージョン単価を指定せず利用することも可能です。

コンバージョン数の最大化については下記の記事にて詳しく解説しています。

(参考)拡張クリック単価と目標コンバージョン単価の違い

拡張クリック単価とは、手動で設定した基準となる上限クリック単価を基に、コンバージョンの可能性に応じてGoogleが自動で単価を調整してくれる機能です。

拡張クリック単価は自動入札機能ではありません。ですが「コンバージョン獲得のために入札単価を調整する」という部分で目標コンバージョン単価と類似した機能です。

- 共通点:コンバージョンを増やせるようクリック単価を自動調整する機能

- 相違点:基準となる入札単価の有無(拡張クリック単価には基準入札単価あり)

上記のように、拡張クリック単価はベースとなる単価があるため、CPCの高騰が不安な方でも取り入れやすいです。

一方CPCを気にしない場合は、自動入札調整である目標コンバージョン単価の方がよりダイナミックに調整してくれます。

いわば拡張クリック単価は「半自動」、コンバージョン数の最大化は「全自動」と言えるでしょう。

CPAを下げるなら広告文やLPの調整を優先的に

CPAを改善するには目標コンバージョン単価を導入するのも良いですが、一番大事なのはユーザーの目にする部分(広告文およびLP)です。

いくら適切な入札で適切なユーザーに配信したとしても、広告やLPのクリエイティブが魅力的でないとCVには繋がりません。

そのため、CPAの改善を目標コンバージョン単価や自動入札に頼り過ぎるのは少々リスクがあります。

あわせて広告文やLPの改善も定期的に行なうと良いでしょう。

リスティング広告でなかなか成果が上がらない方に向けて、改善すべきポイントをまとめた記事も公開しています。ぜひこちらも参考にしてください。

目標コンバージョン単価のよくあるQ&A

最後に、目標コンバージョン単価に関するよくあるQ&Aをまとめました。

Q.コンバージョン単価の決め方がわからない

自動入札の目標コンバージョン単価では、理想のコンバージョン単価ではなく実績のコンバージョン単価を基とした設定を推奨します。

過去の実績より低い目標を設定すると、配信量が減る恐れがあるため注意です。

Q.予算による制限がかかっている。どのように対応すべき?

予算制限が原因で、配信量が制限されているというアラートです。

上限クリック単価を上げるか、上限クリック単価の設定を解除することで対応できます。

Q.目標コンバージョン単価の変更・調整の方法を知りたい

キャンペーンごとの目標コンバージョン単価の変更・調整方法は下記の通りです。

-

-

- 管理画面メニューの[キャンペーン]より対象キャンペーンをチェックボックスで選択

- 表示された青いタブの[編集]から[入札戦略を変更]をクリック

- 希望の入札戦略を選択し、設定完了

-

目標コンバージョン単価のまとめ

本記事のまとめ

- 目標コンバージョン単価は、指定したコンバージョン単価内でコンバージョン数を獲得してくれる自動入札機能

- 過去30日で50件ほどのコンバージョンデータがあるキャンペーンにおいて効率的に働く

- 設定後、2〜3週間の学習期間では成果悪化する可能性もあるため注意が必要

目標コンバージョン単価は、CPAを目標値に抑えながらコンバージョンを増やしてくれる、便利な自動入札戦略の一つです。

コンバージョンデータがある程度蓄積されており、クリック単価を気にしないのであればぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

弊社では、Google広告の運用で「誰もが陥る5つの落とし穴と対策」をまとめた資料を無料で配布しております。

成果につなげるためのポイントを厳選したので「Google広告の運用力をアップしたい」「コンバージョンをより増やしたい」とお考えの方は、以下のボタンからお気軽にダウンロードください。

投稿者

- 株式会社WALTEX 代表取締役

-

「志を支援する」パーパスの元、デジタルマーケティング支援会社を経営。(2024年6期目/メンバー数約15名/最高年商2億)パーパスに共感したクライアントの成果創出を「誠実なエース人材のみ」でチームを構成し、エンドユーザー目線を徹底する方針で支援してます。

経歴:オプトで運用型広告コンサルタント→サイバーエージェントグループのウエディングパークにて、運用型広告の営業→WALTEXを創業。Speee様、KUMON様、DIGITALIO様など、大手から中小企業(ベンチャー/スタートアップ)まで支援実績インタビューをHPで公開中。